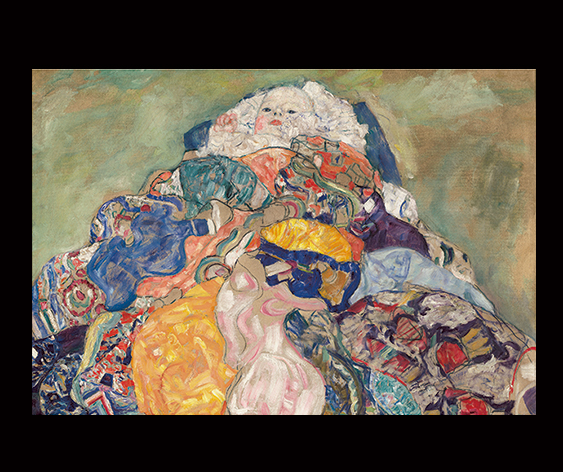

正方形のカンヴァスに描かれたピラミッド形の構図を頂点へとたどると、生命を象徴する赤子が。布の色彩や模様は日本の着物からインスピレーションを得たとも考えられている。

グスタフ・クリムト《赤子(ゆりかご)》1917年 油彩、カンヴァス 110.9×110.4㎝ ワシントン・ナショナル・ギャラリー

National Gallery of Art, Washington, Gift of Otto and Franciska Kallir with the help of the Carol and Edwin Gaines Fullinwider Fund, 1978.41.1

グスタフ・クリムト《赤子(ゆりかご)》1917年 油彩、カンヴァス 110.9×110.4㎝ ワシントン・ナショナル・ギャラリー

National Gallery of Art, Washington, Gift of Otto and Franciska Kallir with the help of the Carol and Edwin Gaines Fullinwider Fund, 1978.41.1

30代後半から40代にかけて、クリムトは「黄金様式」の時代と呼ばれる、きらびやかな金の装飾をまとった作品を数多く生み出した。その金には、日本美術からの影響もあったのではないかと言われている。

「当時、ヨーロッパでは、よく知られている通り、日本趣味が流行していました。クリムトもこの流れに敏感に反応したようです。ただ、ウィーンの同時代の画家の作品ではこれ見よがし

に日本趣味が描かれているのに対し、クリムトは掛け軸のフォーマットを取り入れたり、装飾に市松模様を用いたりと、日本的な要素をさりげなく自身の表現に溶け込ませています。

「黄金様式」の時代の金には、日本の琳派(りんぱ) や金を使った蒔絵(まきえ) などの影響もあったのかもしれません」

この時代の代表作の一つが、本展覧会の見どころでもある《ユディトI》だ。クリムトが金を油彩画で使用した最初の作品で、華やかな装飾の中で恍惚とした表情を浮かべる女性が、一度見たら忘れられない強烈な印象を残す。初来日となる《女の三世代》も「黄金様式」の時代の傑作である。

「赤ん坊、若い女性、そして老女の三世代により、生きて死に向かう人間の人生を象徴的に表しています。クリムトは父や弟、妹、そして自分の子を亡くすなど、人生の中で何度も死に直面し、生と死に深く関心を寄せていました。抽象的な背景には金箔や銀箔が用いられ、クリムトらしさが凝縮された作品です」「黄金様式」の時代からは、ウィーンの分離派会館に、全長34mにもおよぶ壁画として描かれた《ベートーヴェン・フリーズ》の原寸大の複製も展示されている。

「黄金様式」の時代の金には、日本の琳派(りんぱ) や金を使った蒔絵(まきえ) などの影響もあったのかもしれません」

この時代の代表作の一つが、本展覧会の見どころでもある《ユディトI》だ。クリムトが金を油彩画で使用した最初の作品で、華やかな装飾の中で恍惚とした表情を浮かべる女性が、一度見たら忘れられない強烈な印象を残す。初来日となる《女の三世代》も「黄金様式」の時代の傑作である。

「赤ん坊、若い女性、そして老女の三世代により、生きて死に向かう人間の人生を象徴的に表しています。クリムトは父や弟、妹、そして自分の子を亡くすなど、人生の中で何度も死に直面し、生と死に深く関心を寄せていました。抽象的な背景には金箔や銀箔が用いられ、クリムトらしさが凝縮された作品です」「黄金様式」の時代からは、ウィーンの分離派会館に、全長34mにもおよぶ壁画として描かれた《ベートーヴェン・フリーズ》の原寸大の複製も展示されている。