琉球王国の中心地となった首里城。中央は儀式が行われた御庭、左の北殿は中国からの冊封使を舞踊や宮廷料理でもてなした場所。

うとぅいむち

伝統の風、新しい風

伝統の風、新しい風

Photo TONY TANIUCHI Text Rie Nakajima

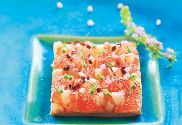

伝統と革新。相反す言葉だが、それは共存するのが常である。沖縄では今、琉球王国時代の伝統を受け継ぐ食や芸能を体験できたり、やんばるの自然を舞台に新しいスタイルの“遊び”や野外料理を楽しめたりできる。クラシカルにモダンに、今までとは違う“沖縄を知る旅”へ。

尚巴志が1429年に沖縄本島を統一してから明治政府によって沖縄県が設置される1879(明治12)年まで、約450年間続いた琉球王国は、中国や日本、東南アジア各国との中継貿易の地として栄えた。琉球王国の政治、外交、文化の中心地として威容を誇ったのが首里城だ。中国皇帝の使者である冊封使や薩摩藩の役人などをもてなし(=うとぅいむち)、華やかで洗練された宮廷文化が発展した。舞踊や音楽を公務とした「踊奉行」や、宮廷の食事をあずかる「庖丁(ほーちゅー)」、美術工芸の技術者などが首里や那覇などの都市部に住み、首里城を中心に活躍していた。つまり首里は、首里城とともに文化芸術の中心地だったのだ。