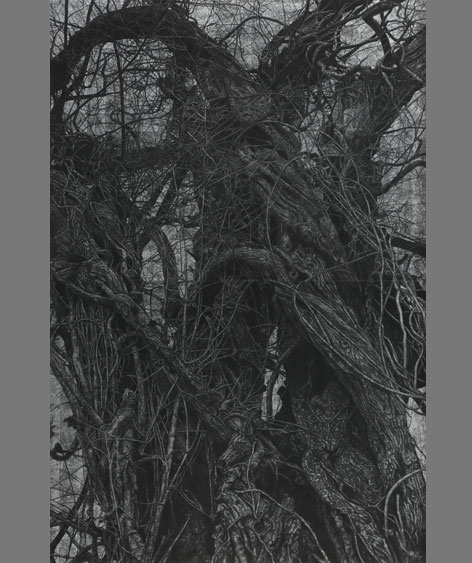

大賞 林孝二 「杜塔」 2009年 雲肌麻紙 岩絵具

この作品には、林さんの人生そのものが投影されるような感じがありますよね。大きな木が育っている時に蔦が絡まって、その蔦によって枝は折れ、またある幹は角度を変えていくことで一本の木が一筋縄ではいかないという木の人生。早々に枯れていってしまう蔦、その時にねじ曲がった木、巨木だけが残る。それを描いた作品なんですけれども、そうすると蔦は一体何を表しているのか、自分をねじ曲げて、圧を掛けてきたもの(蔦)は、結局消えてしまって、蔦は一体何を表してるんだろう?と。人間の誘惑かもしれないし、社会のしがらみかもしれないし、そういうものは早々に姿を消して自分だけが残る。そういったようにその心象性というかリアリティーというか(千住氏)。

この作品には、林さんの人生そのものが投影されるような感じがありますよね。大きな木が育っている時に蔦が絡まって、その蔦によって枝は折れ、またある幹は角度を変えていくことで一本の木が一筋縄ではいかないという木の人生。早々に枯れていってしまう蔦、その時にねじ曲がった木、巨木だけが残る。それを描いた作品なんですけれども、そうすると蔦は一体何を表しているのか、自分をねじ曲げて、圧を掛けてきたもの(蔦)は、結局消えてしまって、蔦は一体何を表してるんだろう?と。人間の誘惑かもしれないし、社会のしがらみかもしれないし、そういうものは早々に姿を消して自分だけが残る。そういったようにその心象性というかリアリティーというか(千住氏)。

大賞を受賞した林孝二さんの「杜塔」

山下――じゃあ、今日は私たち同い年コンビで、一つひとつ作品を見ながら、フランクに率直に話をしていきたいと思います。それでは、大賞の林孝二さんの作品から。

千住――林さんいらっしゃいますか?

山下――いらっしゃいますね。

千住――林さんのこの作品は、唯一、4人全員一致のものでした。

山下――僕もこれが最も大賞にふさわしいと思いました。技術的にアルミ箔なんですね。

千住――アルミ箔の上に真っ黒焼の白緑(びゃくろく)。つまり、緑青(ろくしょう)の粒子よりはるかに細かい淡い色合いの白緑をバーナーで焼いています。本当にきれいですね。

山下――バーナーで焼くわけですか?

千住――結局、天然だから酸化して黒くなる。でもその時に例えば天然群青だと、青っぽくなる。天然緑青だとどこか緑っぽくなる。そこはまた天然のいい味が出ますよね。それをうまく使っている作品だと思います。

山下――先ほど総評で、千住さんが絵の大きさのことをおっしゃってくれたんですけど、間違いなくこれは、最もスケール感というものをうまく表現している作品だと思います。この間、直接お会いした時に話したのですが、実際にこのような木があって、その場所でスケッチしたのをもとにして、描いたんだそうです。僕は、ほとんどイメージの世界なのかと思っていました。実際にこんな木が(まあそのままじゃないんでしょうけども)あるんだそうです。この作品は、素晴らしい発想だし、技術的にも確かなものがある。ある意味、若い人には描けない絵だと感じました。

千住――林さんは、年齢も我々に近いですからね。

山下――僕がただ気になるのは、どれぐらいこのスタイルの絵を描いていらっしゃるのかっていうこと。量産することは可能だと思うんです。これのバリエーションを。でも、できればまた全然違うスタイルに踏み出していってほしいと思いますね。

千住――もう一つね、白緑の持っている限界で、あるところから先のグラデーションがないんだよね。つまりね、ベタ塗りの個所が欠点として出ちゃうの。もっと黒い絵にするためには白緑じゃなくて、もっと粗い絵具にするとか。白緑にこだわっている良さもあるんだけど、それが同時に彼の首を絞めているということもある。

千住――林さんいらっしゃいますか?

山下――いらっしゃいますね。

千住――林さんのこの作品は、唯一、4人全員一致のものでした。

山下――僕もこれが最も大賞にふさわしいと思いました。技術的にアルミ箔なんですね。

千住――アルミ箔の上に真っ黒焼の白緑(びゃくろく)。つまり、緑青(ろくしょう)の粒子よりはるかに細かい淡い色合いの白緑をバーナーで焼いています。本当にきれいですね。

山下――バーナーで焼くわけですか?

千住――結局、天然だから酸化して黒くなる。でもその時に例えば天然群青だと、青っぽくなる。天然緑青だとどこか緑っぽくなる。そこはまた天然のいい味が出ますよね。それをうまく使っている作品だと思います。

山下――先ほど総評で、千住さんが絵の大きさのことをおっしゃってくれたんですけど、間違いなくこれは、最もスケール感というものをうまく表現している作品だと思います。この間、直接お会いした時に話したのですが、実際にこのような木があって、その場所でスケッチしたのをもとにして、描いたんだそうです。僕は、ほとんどイメージの世界なのかと思っていました。実際にこんな木が(まあそのままじゃないんでしょうけども)あるんだそうです。この作品は、素晴らしい発想だし、技術的にも確かなものがある。ある意味、若い人には描けない絵だと感じました。

千住――林さんは、年齢も我々に近いですからね。

山下――僕がただ気になるのは、どれぐらいこのスタイルの絵を描いていらっしゃるのかっていうこと。量産することは可能だと思うんです。これのバリエーションを。でも、できればまた全然違うスタイルに踏み出していってほしいと思いますね。

千住――もう一つね、白緑の持っている限界で、あるところから先のグラデーションがないんだよね。つまりね、ベタ塗りの個所が欠点として出ちゃうの。もっと黒い絵にするためには白緑じゃなくて、もっと粗い絵具にするとか。白緑にこだわっている良さもあるんだけど、それが同時に彼の首を絞めているということもある。