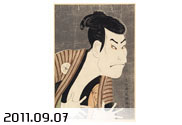

(左から)「江戸ノ花 木葉渡 早竹虎吉(えどのはな このはわたり はやたけとらきち)」歌川国芳 安政4(1857)年 大判錦絵 36.0╳25.0㎝ William Sturgis Bigelow Collection,11.21921 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

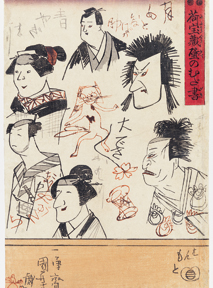

「荷宝蔵壁のむだ書」(黄腰壁(きこしかべ))歌川国芳 弘化5(1848)年頃 大判錦絵 35.5╳24.7㎝ William Sturgis Bigelow Collection,11.27004 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

「見立邯鄲(みたてかんたん)」歌川国貞 文政13/天保元(1830)年 団扇絵判錦絵 22.7╳29.4㎝ Gift of L. Aaron Lebowich, 53.505 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

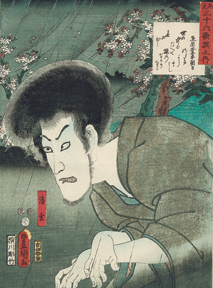

「見立 三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」八代目市川團十郎 歌川国貞 嘉永5(1852)年 大判錦絵 35.9╳24.3㎝ William Sturgis Bigelow Collection, 11.42663 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

「荷宝蔵壁のむだ書」(黄腰壁(きこしかべ))歌川国芳 弘化5(1848)年頃 大判錦絵 35.5╳24.7㎝ William Sturgis Bigelow Collection,11.27004 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

「見立邯鄲(みたてかんたん)」歌川国貞 文政13/天保元(1830)年 団扇絵判錦絵 22.7╳29.4㎝ Gift of L. Aaron Lebowich, 53.505 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

「見立 三十六歌撰之内 在原業平朝臣 清玄」八代目市川團十郎 歌川国貞 嘉永5(1852)年 大判錦絵 35.9╳24.3㎝ William Sturgis Bigelow Collection, 11.42663 Photograph ⓒ 2015 Museum of Fine Arts, Boston

国芳・国貞が確立したそれぞれの画風

兄弟弟子であった二人の画風に違いがみられるようになるのは、彼らの師匠豊国の死や、天保の改革による役者絵や歌舞伎絵などを題材とした浮世絵への規制がかかる中で、時代のニーズを自らがどのように捉え、流行に反応していったのかということを念頭に置くと明らかになってくるのではないだろうか。

国芳は「水滸伝」ブームを受けその地位を確立したが、当時の世相を揶揄したり、人々を驚かせたりしたいという思いから、戯画や壮大な怪奇絵などのさまざまなジャンルを確立していった。

一方の国貞は、当時の江戸の流行を敏感に感じ取り「美人画・役者絵」のジャンルを50年以上にわたって描き続け、自らの作品が江戸の流行の発信源になるほどに。また、国貞は多くの門人を抱え、工房制作を行うことで、大量生産を可能にしていった。

兄弟弟子でありながら対照的な作風であった国芳と国貞。彼らの筆を通して伝えられる当時の江戸の様子は、私たちに驚きと感動、そして新しい発見を与えてくれることだろう。

国芳は「水滸伝」ブームを受けその地位を確立したが、当時の世相を揶揄したり、人々を驚かせたりしたいという思いから、戯画や壮大な怪奇絵などのさまざまなジャンルを確立していった。

一方の国貞は、当時の江戸の流行を敏感に感じ取り「美人画・役者絵」のジャンルを50年以上にわたって描き続け、自らの作品が江戸の流行の発信源になるほどに。また、国貞は多くの門人を抱え、工房制作を行うことで、大量生産を可能にしていった。

兄弟弟子でありながら対照的な作風であった国芳と国貞。彼らの筆を通して伝えられる当時の江戸の様子は、私たちに驚きと感動、そして新しい発見を与えてくれることだろう。