(一番上)河鍋暁斎《九相図》 制作年代不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

人が死んでから自然に返るまでの様子を描いた伝統的画題。膨らんだ死体、時間が経って乾きミイラ化した死体などを丁寧な彩色と描線で生々しく、しかしどこか淡々と描く。樹木や草花も細やかかつ緻密に描かれる。

(他)河鍋暁斎《卒都婆小町図》 制作年代不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

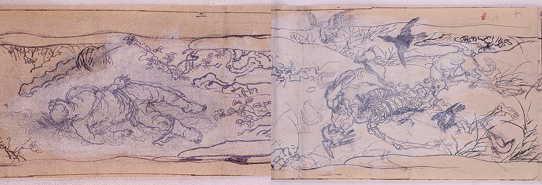

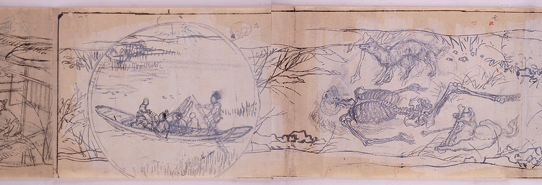

上の九相図の下絵。死んでから腐敗して膨らみ、しぼみ、鳥や小動物のエサになりながら徐々に白骨化し、骨もバラバラに持っていかれる様を描く。橋や水辺といった周りの風景、動物の写生なども描き込まれている。

人が死んでから自然に返るまでの様子を描いた伝統的画題。膨らんだ死体、時間が経って乾きミイラ化した死体などを丁寧な彩色と描線で生々しく、しかしどこか淡々と描く。樹木や草花も細やかかつ緻密に描かれる。

(他)河鍋暁斎《卒都婆小町図》 制作年代不詳 河鍋暁斎記念美術館蔵

上の九相図の下絵。死んでから腐敗して膨らみ、しぼみ、鳥や小動物のエサになりながら徐々に白骨化し、骨もバラバラに持っていかれる様を描く。橋や水辺といった周りの風景、動物の写生なども描き込まれている。

巨匠になった庶民派

1881(明治14)年、51歳の時に暁斎は転機を迎える。第2回内国勧業博覧会に出品した「枯木寒鴉図(こぼくかんあず)」が絵画部門で最高位を得たのだ。

この受賞を機に、暁斎は単なる大衆絵師ではなく、日本絵画の正統を継ぐ存在として認識されるようになった。自身は大衆的な画の注文に応え続けたが、ともあれ周囲の暁斎に対する評価は大きく変わった。

また、この機会を通してコンドルが暁斎の実力を知り、弟子入りを志願することになった。コンドルは西洋の建築技術を日本に伝えるべく来日した建築家で、同博覧会に合わせて作られた上野博物館(関東大震災で大破)の設計者であった。そこで「枯木寒鴉図」を含む暁斎の出品作4品に出合い、暁斎が狩野派のみならず、他のさまざまな画派、古典の理解にも優れていることを見抜いた。暁斎につけば江戸絵画のあらゆる技術が学べる、と期待してコンドルは入門を果たし、実際、その期待は裏切られることはなかった。

この受賞を機に、暁斎は単なる大衆絵師ではなく、日本絵画の正統を継ぐ存在として認識されるようになった。自身は大衆的な画の注文に応え続けたが、ともあれ周囲の暁斎に対する評価は大きく変わった。

また、この機会を通してコンドルが暁斎の実力を知り、弟子入りを志願することになった。コンドルは西洋の建築技術を日本に伝えるべく来日した建築家で、同博覧会に合わせて作られた上野博物館(関東大震災で大破)の設計者であった。そこで「枯木寒鴉図」を含む暁斎の出品作4品に出合い、暁斎が狩野派のみならず、他のさまざまな画派、古典の理解にも優れていることを見抜いた。暁斎につけば江戸絵画のあらゆる技術が学べる、と期待してコンドルは入門を果たし、実際、その期待は裏切られることはなかった。