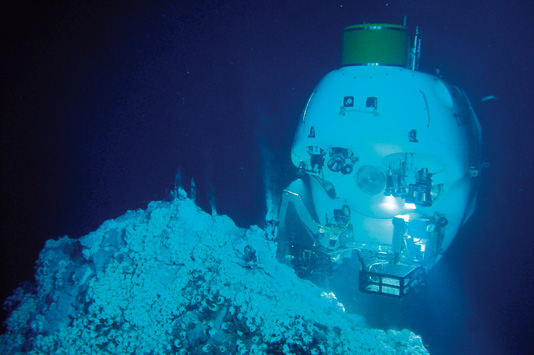

(上)「しんかい6500」は、1989年に完成し、日本近海に限らず、太平洋、大西洋、インド洋などで海底の地形や地質、深海生物などの調査を行っている。ⓒJAMSTEC/NHK

(下左)コシオリエビの仲間。ⓒYoshihiro Fujiwara / JAMSTEC

(下右)ワレカラの仲間。ⓒYoshihiro Fujiwara / JAMSTEC

(下左)コシオリエビの仲間。ⓒYoshihiro Fujiwara / JAMSTEC

(下右)ワレカラの仲間。ⓒYoshihiro Fujiwara / JAMSTEC

透明な生物たちの世界

The depth of 3800m on average

The depth of 3800m on average

Text Rie Nakajima

世界の海の平均水深は3800m。一番深いマリアナ海溝では1万mを超す。「深海」の定義は明確にはなっていないが、おおよそ太陽の光が差し込まなくなる水深200m以深の海を指す。

人間の目では、水深200mでほぼ暗闇になり、300mになると冥界に例えられる漆黒の世界になる。人類が長年、この闇に挑戦してきたにもかかわらず、深海について分かっていることは全体の5%程度に過ぎないと言われる。ちなみに、深海は体積でいうと地球の海の約99%を占めている。つまりそれだけ、人間が地球について理解していることがわずかだということだ。

人間の目には全くの闇でも、水深1000m程度までは微量な光が届いている。深海には大きく分けて三つの生活圏があり、一つが1000mより深い深層、もう一つが深海底。そして最後に、水深1000mまでのトワイライトゾーンだ。深海の生物は、それぞれの生活圏に適応し、実に多彩な進化を遂げた。

その一つが、暗闇で最も目立たない、透明な体を得たことだ。黒い体なら下から見上げたとき、わずかな光を背負って黒く浮き上がってしまう。透明なら、どこから見ても安全なのだ。あるいは、漆黒とはいえ青い海の中では、赤は黒く映って見えにくくなる。そのため、深海には赤い色の生物が多い。

頭部や胴体の大半を占める巨大な目で、敵や獲物を的確に把握する超視力を得た生物もいる。そして、深海の生物のほとんどが発光する。下から見上げたときに光に紛れやすくなるため、光を当てて獲物を探すため、仲間と交信するためなどの理由が考えられているが、その正確な理由はまだ不明だ。