-漢字学- 漢字に見る古代中国の“羊”

Text Hiroyuki Kubo

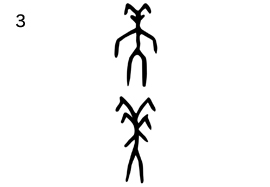

中国では八〇〇〇年以上も前から羊が飼育されていたという。今から三三〇〇年前の紀元前一三〇〇年頃である殷いん(商)代ものと推定されている、漢字の直接の祖先である甲骨文にも「羊」が記されている(※1)。

これは羊の最も特徴的な部位である角をもった頭の形だ。殷の王は神託を受けるために加工した亀の甲羅(腹甲)や牛・鹿などの獣骨の裏面に火をあてて、表面にできたひびの入り方によって占い、後日その過程と結果とを表面に記録していた。それが甲骨文であり、後の時代(紀元前一〇〇〇年頃)に作られた青銅器に鋳こまれた文字(金文)などとともに、それら古代文字を読み解くことによって当時の習俗や思想が明らかとなる。

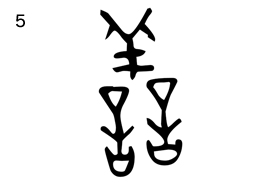

羊が飼われていたことを表す字(※2)は、牛を鞭むちでたたく形である「牧」と同様、羊をたたいている形であるが、この字は後に「養」となる。その性質から「群」が生まれ、そのお産の様子から「達」も生まれた。「達」のつくりの部分は「大+羊」であり、これは母羊から子羊が分ぶん娩べんされる様子を表している。一般に緬めん羊ようはお産が軽いといわれ、「達」のもともとの意味である「とおる」に通じている。「達」の字のつくりが「幸」でないのは、これで理解できよう。

中国では八〇〇〇年以上も前から羊が飼育されていたという。今から三三〇〇年前の紀元前一三〇〇年頃である殷いん(商)代ものと推定されている、漢字の直接の祖先である甲骨文にも「羊」が記されている(※1)。

これは羊の最も特徴的な部位である角をもった頭の形だ。殷の王は神託を受けるために加工した亀の甲羅(腹甲)や牛・鹿などの獣骨の裏面に火をあてて、表面にできたひびの入り方によって占い、後日その過程と結果とを表面に記録していた。それが甲骨文であり、後の時代(紀元前一〇〇〇年頃)に作られた青銅器に鋳こまれた文字(金文)などとともに、それら古代文字を読み解くことによって当時の習俗や思想が明らかとなる。

羊が飼われていたことを表す字(※2)は、牛を鞭むちでたたく形である「牧」と同様、羊をたたいている形であるが、この字は後に「養」となる。その性質から「群」が生まれ、そのお産の様子から「達」も生まれた。「達」のつくりの部分は「大+羊」であり、これは母羊から子羊が分ぶん娩べんされる様子を表している。一般に緬めん羊ようはお産が軽いといわれ、「達」のもともとの意味である「とおる」に通じている。「達」の字のつくりが「幸」でないのは、これで理解できよう。