それならば、むしろ米アトランタ地区連銀が独自に集計・発表している『賃金上昇トラッカー(WageGrowth Tracker)』というデータの方を重視したい。なぜなら、このデータは「就職して1年以上の人」を対象としているうえ、シニア層の引退など年代構成の変化等を細かく補正した、実態により近いものとなっているからである。俗に「米雇用統計における『平均時給』を先取りする先行指標」とも言われ、6月時点では+3.2%(3カ月移動平均)という水準。ただ、この+3%超という水準をもってしても、いまだリーマン・ショック前の水準には僅(わず)かに届かないことも事実ではある。

いま足元では米企業の「求人」が記録的な高水準に達してきているわけである。その一方で「採用」の件数は「求人」の件数に追いついておらず、そこにはミスマッチが生じている。それを埋めるのが賃上げ、あるいは正規雇用比率のアップなどであり、今まさに米企業はそうした求職側の要求を受け入れざるを得なくなるギリギリのところにいるものと思われる。さらに、自発的な「離職」の件数が高止まりしており、そんな離職者が次の職に就く際には、多くの場合、以前よりも高い賃金が受け取れるようになるだろう。

とどのつまり、随分と時間はかかったが、ここにきてようやく米賃上げの機は熟し始めてきたということ。その結果や影響がデータとして明らかになるまでには、まだ少し時間がかかるということも心得たうえで、足元のドルや株価とも向き合いたい。

いま足元では米企業の「求人」が記録的な高水準に達してきているわけである。その一方で「採用」の件数は「求人」の件数に追いついておらず、そこにはミスマッチが生じている。それを埋めるのが賃上げ、あるいは正規雇用比率のアップなどであり、今まさに米企業はそうした求職側の要求を受け入れざるを得なくなるギリギリのところにいるものと思われる。さらに、自発的な「離職」の件数が高止まりしており、そんな離職者が次の職に就く際には、多くの場合、以前よりも高い賃金が受け取れるようになるだろう。

とどのつまり、随分と時間はかかったが、ここにきてようやく米賃上げの機は熟し始めてきたということ。その結果や影響がデータとして明らかになるまでには、まだ少し時間がかかるということも心得たうえで、足元のドルや株価とも向き合いたい。

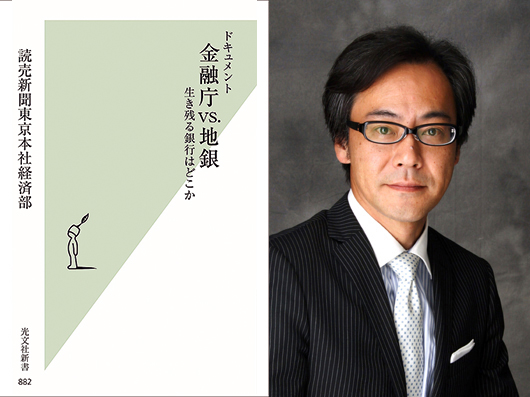

(左)THIS MONTH RECOMMEND 大転換期を迎えた金融界の未来は?

読売新聞経済面の企画記事「かわる金融」シリーズを追加取材と大幅加筆のうえで書籍化した。近年話題の所謂“ 森金融庁長官モノ” であり、それは地方銀行をはじめとする地域金融機関が生き残りを図るために、今後いかなる変容を遂げる必要があるかという点が一つのポイント。同時に、利用者(預金者や企業経営者など)の立場からすれば、今後どのような金融機関と付き合っていくのが望ましいのかを考えるうえでの参考になる。

『ドキュメント 金融庁vs.地銀』読売新聞東京本社経済部/光文社新書/821円

(右)金融・経済全般から戦略的な企業経営、個人の資産形成まで、幅広い範囲を分析、研究。講演会、セミナー、テレビ出演でも活躍。tomotaro-t.jimdo.com

読売新聞経済面の企画記事「かわる金融」シリーズを追加取材と大幅加筆のうえで書籍化した。近年話題の所謂“ 森金融庁長官モノ” であり、それは地方銀行をはじめとする地域金融機関が生き残りを図るために、今後いかなる変容を遂げる必要があるかという点が一つのポイント。同時に、利用者(預金者や企業経営者など)の立場からすれば、今後どのような金融機関と付き合っていくのが望ましいのかを考えるうえでの参考になる。

『ドキュメント 金融庁vs.地銀』読売新聞東京本社経済部/光文社新書/821円

(右)金融・経済全般から戦略的な企業経営、個人の資産形成まで、幅広い範囲を分析、研究。講演会、セミナー、テレビ出演でも活躍。tomotaro-t.jimdo.com