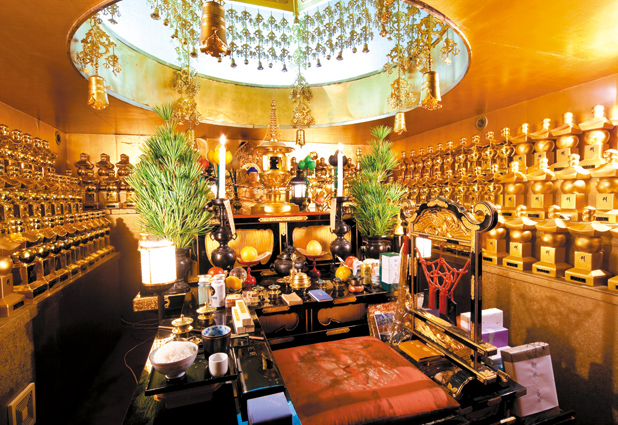

奥の院弘法大師御廟は大師信仰の中心聖地である。あらゆる宗派の祖師のなかでもただ一人入定信仰をもち、今でもあらゆる人を救い続けていると信じられている。参道入口の一の橋から御廟まで約2キロの参道の両側には、樹齢数百年の老杉のふもと、約40万基をこえる墓石、供養塔が並ぶ。

ありがたや 高野のやまの岩かげに 大師は今も おまわしますなり

『枕草子』

『枕草子』

大師入定後の延喜21年(921年)、醍醐天皇が弘法大師の諡号と御衣を贈る。その報告のため当時の座主らが、弘法大師御廟を開廟したところ、まるで生きているように禅定する姿がそこにあったという。こうして弘法大師空海は高野山の奥の院御廟内で肉身を留め禅定され、今なお人々を救済し続けるとする入定留身信仰が世に広まることになった。

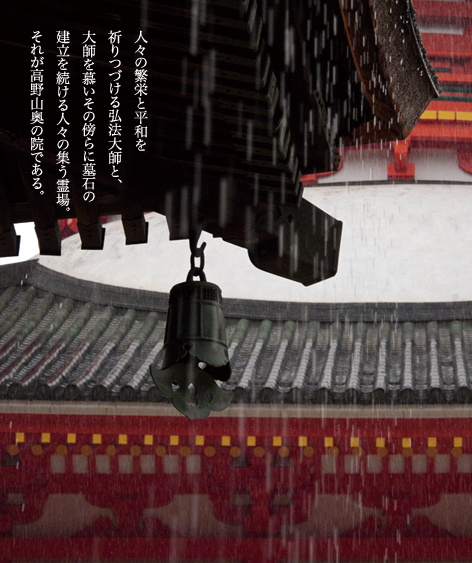

高野山に対する浄土信仰がより全国的なものとなったのは、佛の教えが時代を経て次第に通用しなくなるという「末法思想」が世の中を風靡し始めた10世紀末のこと。藤原道長の高野山参詣がきっかけとなり、藤原頼通ら藤原貴族だけでなく白河上皇、鳥羽上皇などの皇族もこぞって参詣を行うようになる。こうして高野山の名は世に認知されていった。その信仰が確たるものになると、浄土信仰者や法華信仰者などさまざまな人々の参詣が増え、諸信仰者による堂塔の建立が盛んになるとともに、12世紀の高野山は、真言密教の聖山から法華信仰、浄土信仰、山岳修験信仰など多様な信仰が同居する天下の霊場へと変貌を遂げていった。

高野山に対する浄土信仰がより全国的なものとなったのは、佛の教えが時代を経て次第に通用しなくなるという「末法思想」が世の中を風靡し始めた10世紀末のこと。藤原道長の高野山参詣がきっかけとなり、藤原頼通ら藤原貴族だけでなく白河上皇、鳥羽上皇などの皇族もこぞって参詣を行うようになる。こうして高野山の名は世に認知されていった。その信仰が確たるものになると、浄土信仰者や法華信仰者などさまざまな人々の参詣が増え、諸信仰者による堂塔の建立が盛んになるとともに、12世紀の高野山は、真言密教の聖山から法華信仰、浄土信仰、山岳修験信仰など多様な信仰が同居する天下の霊場へと変貌を遂げていった。

問い合わせ 高野山 永代供養事務局 フリーダイヤル: 0120‐5832‐94 TEL: 03-3275-0140 URL: http://www.kouyasaneitaikuyou.net/