PAGE...1

家康が残した匠の技

Text Rie Nakajima

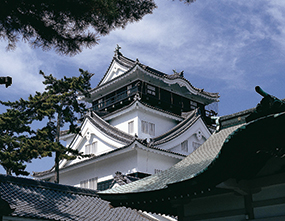

(左)15世紀前半に築城された岡崎城。享禄4(1531)年に松平清康(家康の祖父)が現在の地に移した。1959年に天守が3層5階建てに復興され、2006年、日本100名城に選定された。(右)6尺の木桶に仕込み、3トンの川石を手作業で積み上げて重石とする八丁味噌。自然の摂理に従った製法で素材の旨味を引き出す。

徳川家康ゆかりの史跡が数多く残る愛知県岡崎市。数々の伝統産業が発達したこの地では、家康も好んで食したという八丁味噌や、江戸時代から作られ続ける和ろうそくなど、伝統製法と職人の技に支えられた名品が今に伝えられている。

徳川家康生誕の地である愛知県岡崎市。江戸時代には東海道有数の宿場町として栄え、曲がり角ごとに碑や常夜灯のある旧街道沿いの「岡崎二十七曲り」など、かつてのにぎわいの面影を残す風情ある町である。

日本三大石産地に数えられる石製品など、多くの伝統産業が発展したことでも知られ、今も日本が誇る職人の技に触れることができる。その一つが、家康が生まれた城である岡崎城から西へ八町(約870m)に位置する、八帖町(はっちょうちょう)(旧八丁村)で造られる八丁味噌(みそ)。旧東海道を挟んで向かい合う、江戸時代初期から続く2軒の老舗「まるや」と「カクキュー」が造り続ける豆味噌のことで、大豆と塩のみを原料として杉桶おけに仕込み、川石を積み上げて重お もし 石をし、二夏二冬、熟成させる伝統製法が守られている。大豆の濃厚なコクや、ほんのりと酸味や渋み、苦みが感じられる複雑で深い風味が特徴で、近年はヨーロッパからの注文が増えるなど海外からも評価されている。

もう一つが、今や全国でも専門の店が数少なくなった和ろうそく。岡崎市では300年続く老舗の「磯部ろうそく店」や、100%国内産ハゼの木もく蝋ろうを使用する「松井本和蝋燭(ろうそく)工房」など3軒で、切り口がバウムクーヘンのように層をなした、伝統の和ろうそくを手にすることができる。2016年の伊勢志摩サミット関連行事でも、首脳陣への贈答品として選ばれた逸品だ。

岡崎市ならではの伝統品を土産に、歴史文化が薫る町を散策したい。

日本三大石産地に数えられる石製品など、多くの伝統産業が発展したことでも知られ、今も日本が誇る職人の技に触れることができる。その一つが、家康が生まれた城である岡崎城から西へ八町(約870m)に位置する、八帖町(はっちょうちょう)(旧八丁村)で造られる八丁味噌(みそ)。旧東海道を挟んで向かい合う、江戸時代初期から続く2軒の老舗「まるや」と「カクキュー」が造り続ける豆味噌のことで、大豆と塩のみを原料として杉桶おけに仕込み、川石を積み上げて重お もし 石をし、二夏二冬、熟成させる伝統製法が守られている。大豆の濃厚なコクや、ほんのりと酸味や渋み、苦みが感じられる複雑で深い風味が特徴で、近年はヨーロッパからの注文が増えるなど海外からも評価されている。

もう一つが、今や全国でも専門の店が数少なくなった和ろうそく。岡崎市では300年続く老舗の「磯部ろうそく店」や、100%国内産ハゼの木もく蝋ろうを使用する「松井本和蝋燭(ろうそく)工房」など3軒で、切り口がバウムクーヘンのように層をなした、伝統の和ろうそくを手にすることができる。2016年の伊勢志摩サミット関連行事でも、首脳陣への贈答品として選ばれた逸品だ。

岡崎市ならではの伝統品を土産に、歴史文化が薫る町を散策したい。

PAGE...1

LINK