1. 1916(大正5)年に辰野葛西事務所の辰野金吾が改築設計した資生堂化粧品部。煉瓦造り3階建てで、一部鉄筋コンクリートが使われた。

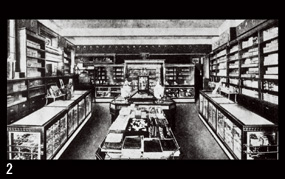

2. 1919(大正8)年ごろの化粧品部店内。このころ化粧品部がある竹川町店と、薬品部・飲料部がある出雲町店は路地を挟んで並んでいた。

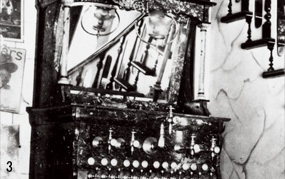

3. 1902(明治35)年、資生堂薬局内に資生堂パーラーの前身である「ソーダファウンテン」をオープン。“本物”にこだわる福原有信は、アメリカからソーダ水製造機を取り寄せた。

4. 信三が自ら発足させた意匠部には、新進気鋭の芸術家を招請した。左から2人目が川島理一郎、中央で頬杖をついているのが福原信三、その前列右側が小村雪岱と驚きのメンバーがそろっている。写真は1920(大正9)年ごろのもの。

5. 戦前の日本で活躍した写真家としての顔も持つ福原信三。パリで撮りためた2000枚のネガの中から24点を掲載した写真集『巴里とセイヌ』を1922(大正11)年に出版した。

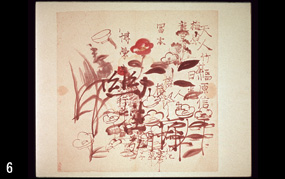

6. 1915(大正4)年ごろ、信三が描いた色紙。これが現在に続く資生堂の「花椿マーク」の原画と言える。当時、「香油 花椿」が人気を博しており、資生堂を連想できる「花椿」を商標デザインとして採用したそうだ。

2. 1919(大正8)年ごろの化粧品部店内。このころ化粧品部がある竹川町店と、薬品部・飲料部がある出雲町店は路地を挟んで並んでいた。

3. 1902(明治35)年、資生堂薬局内に資生堂パーラーの前身である「ソーダファウンテン」をオープン。“本物”にこだわる福原有信は、アメリカからソーダ水製造機を取り寄せた。

4. 信三が自ら発足させた意匠部には、新進気鋭の芸術家を招請した。左から2人目が川島理一郎、中央で頬杖をついているのが福原信三、その前列右側が小村雪岱と驚きのメンバーがそろっている。写真は1920(大正9)年ごろのもの。

5. 戦前の日本で活躍した写真家としての顔も持つ福原信三。パリで撮りためた2000枚のネガの中から24点を掲載した写真集『巴里とセイヌ』を1922(大正11)年に出版した。

6. 1915(大正4)年ごろ、信三が描いた色紙。これが現在に続く資生堂の「花椿マーク」の原画と言える。当時、「香油 花椿」が人気を博しており、資生堂を連想できる「花椿」を商標デザインとして採用したそうだ。

What’s Shiseido like?

Vol.2

Vol.2

Photo TONY TANIUCHI Text Junko Chiba

Special Thanks Shiseido

Special Thanks Shiseido

銀座の街と共に誕生した

日本初の洋風調剤薬局、資生堂

日本初の洋風調剤薬局、資生堂

ビジネスとアート。水と油のようだが、信三はもともと画家志望の芸術家気質あふれる経営者だ。芸術への思いは強く深く、草創期の日本の写真界をリードした一人としても知られている。若き日の信三については、岩田氏の言に譲ろう。

「家業を継ぐ決意をした信三は、千葉医学専門学校(現・千葉大学医学部)を卒業後、米コロンビア大学薬学部に学びました。更に2年ほど、ドラッグストアや化粧品工場で働き、その帰りに1年間、パリに遊学しています。この時、藤田嗣治や川島理一郎、小林萬吾ら画家の日本人留学生と親交を深めたんですね。彼らの才能の前に画家になることは諦めたのか、写真の勉強を始めました。パリの街並みをたくさん撮って、帰国後に『巴里とセイヌ』を始め、5冊の写真集を出版しています。また経営の傍ら、寫眞藝術社という団体の創設や日本写真会の初代会長就任など、写真文化の振興に力を尽くしました。そのような人が社長であったことが、資生堂の企業風土醸成に多大な影響を与えたことは言うまでもありません」

「家業を継ぐ決意をした信三は、千葉医学専門学校(現・千葉大学医学部)を卒業後、米コロンビア大学薬学部に学びました。更に2年ほど、ドラッグストアや化粧品工場で働き、その帰りに1年間、パリに遊学しています。この時、藤田嗣治や川島理一郎、小林萬吾ら画家の日本人留学生と親交を深めたんですね。彼らの才能の前に画家になることは諦めたのか、写真の勉強を始めました。パリの街並みをたくさん撮って、帰国後に『巴里とセイヌ』を始め、5冊の写真集を出版しています。また経営の傍ら、寫眞藝術社という団体の創設や日本写真会の初代会長就任など、写真文化の振興に力を尽くしました。そのような人が社長であったことが、資生堂の企業風土醸成に多大な影響を与えたことは言うまでもありません」