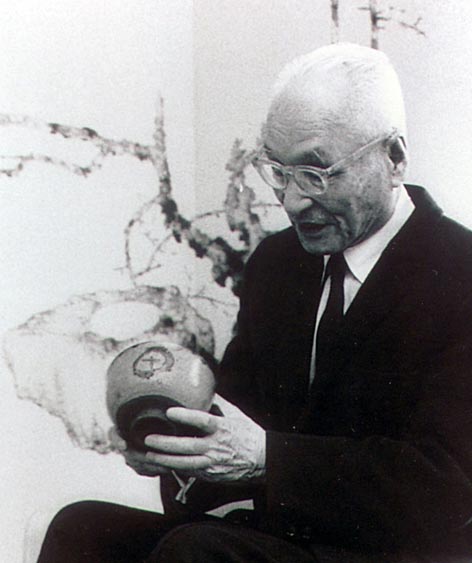

石油元売り大手、出光興産の創業者にして、出光美術館初代館長を務めた出光佐三氏。お気に入りの古唐津の茶碗を手にして。

日本の未来を見据えたエネルギー事業の起業

美術蒐集の話に入る前に、企業人としての佐三氏について触れておこう。氏は1885年、福岡県宗像郡(現在の宗像市)に生まれた。1909年、神戸高等商業学校(現・神戸大学)を卒業後、大企業や銀行に就職する同窓生が多かった中、小麦粉と機械油を扱う神戸の酒井商会で一介の丁稚として働き始める。2年後の1911年には、北九州の門司に日本石油(現・新日本石油)の特約店として出光商会を起業。すべては、エネルギー事業がその後の日本を発展させる業態だと見抜いてのことだった。投機的な商売や中間搾取を排し、生産者と消費者を直結する、という当時としては斬新な営業方針を掲げた出光商会は、やがて九州全土から中国などのアジア各地へと、その販路を拡大していった。その後、同社は数々の難局に見舞われるが、中でも第二次大戦後、全事業と在外資産を失って多額の借金とともに国内外約1千名の社員だけが残されたときに、佐三氏の経営哲学の根幹を成す方針が打ち出された。