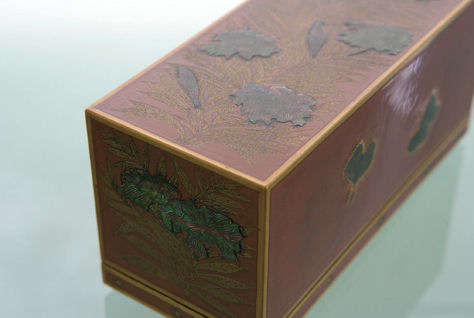

(左)名匠・呉藤友乗氏の手による小箱。沈金と螺鈿を施し、蒔絵によってくちなしの花が

施されている。(右)同じく、呉藤氏作の青海盆。木を使わず麻生と漆を重ねた乾漆の作

品。乾漆は漆の塊なので壊れない。

身分に関係なく愛されてきた漆

「漆は、防腐性、耐酸性をはじめ優れた機能性を持っていますから、古くは仏像造りにも使われていました。ま

た、漆で紋様を描いた上に金粉を蒔く『蒔絵』や貝をはめ込んだ『象嵌』は、絢爛豪華な平安文化の発展に大きく

貢献したもののひとつ。つまり、漆は世界に誇るべき日本の芸術を支えてきたのです」

海外の人々は、だから漆に敬意を表して「japan」と呼ぶのだろう。

「かつて漆の木は日本中どこにでもあって、庶民は身近な森の木と漆でふだんに使う器をつくっていました。一 方、権力を持つ人たちの間では蒔絵を施した漆器が愛された。その豪奢な金模様は富や力、そして美しいものを 愛でるという知の象徴であり、彼らにとってはステータスシンボルでもありました。つまり、身分の高い低いに 関係なく、漆は日本人の暮らしの中につねにあったわけです」

海外の人々は、だから漆に敬意を表して「japan」と呼ぶのだろう。

「かつて漆の木は日本中どこにでもあって、庶民は身近な森の木と漆でふだんに使う器をつくっていました。一 方、権力を持つ人たちの間では蒔絵を施した漆器が愛された。その豪奢な金模様は富や力、そして美しいものを 愛でるという知の象徴であり、彼らにとってはステータスシンボルでもありました。つまり、身分の高い低いに 関係なく、漆は日本人の暮らしの中につねにあったわけです」